EXHIBITIONS

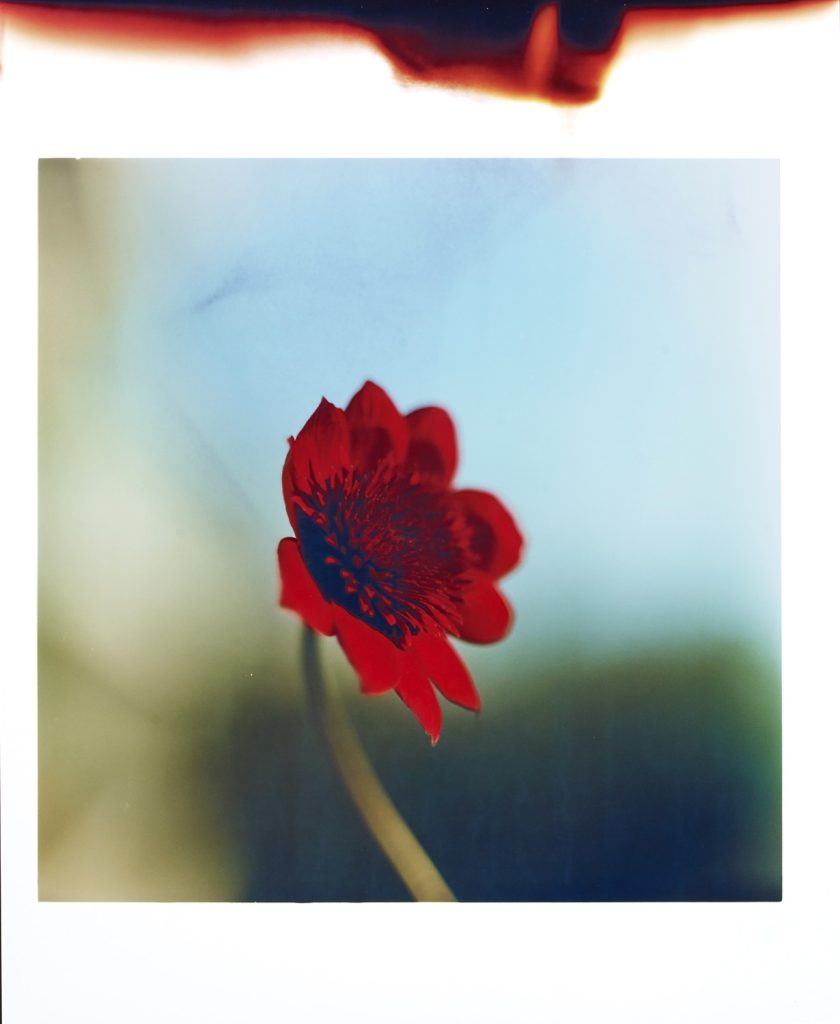

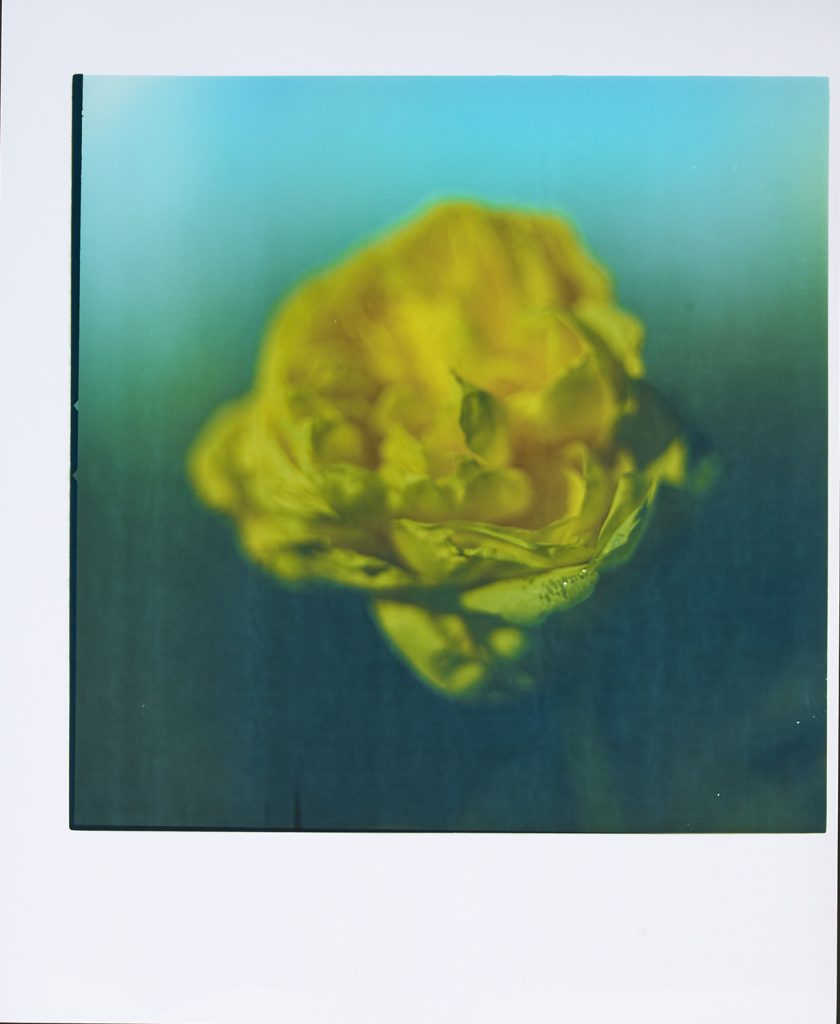

髙橋恭司「Ghost」

- Information

- Works

- DATE

- 2022-09-16 [Fri] - 2022-10-16 [Sun]

- OPEN TIME

- 11:00-19:00[wed-sat] 12:00-18:00[sun]

- CLOSE DAY

- Mon, Tue, National holidays

LOKO GALLERYでは9⽉16⽇より10⽉16⽇まで、KKAO株式会社の主催による

写真家 髙橋恭司の個展「Ghost」(ゴースト) を開催致します。

IT前夜、雑誌⽂化が隆盛を極めた90年代にファッション・カルチャーの最前線で活躍し、『Purple』等、国内外の著名媒体で作品を発表、後進の写真家たちに多⼤な影響を与えた髙橋恭司。 事物の本質を鋭く切り取る、⽣のリアリティを湛えたその写真は時代を超えた普遍性を備え、観るものの⼼を打ちます。

本展では、貴重な初期のヴィンテージプリントから最新の“花”を捉えたシリーズまで、様々な作品を⼀堂に展⽰し、その活動を眺望することにより、彼のこれまでの⾜跡をあらためて美術の⽂脈で捉え直すことを⽬指します。

◯ オープニングレセプション|2022年9⽉16⽇(金)17:30 - 20:30 (予約不要)

『中級ユーラシア料理店 元祖日の丸軒』による料理の提供を予定しております。

◯ 会期中トークイベント|予約不要

- 9月16日(金) 17:00~18:00 髙橋恭司 × 麻生要一郎 (料理・執筆家)

- 9月24日(土) 17:00~18:00 髙橋恭司 × ハナレグミ・永積 崇 (ミュージシャン)

- 10月5日(水) 17:30~18:30 髙橋恭司 × 坂本美雨 (ミュージシャン)

- 10月8日(土) 17:00~18:00 髙橋恭司 × 大竹昭子 (作家・写真評論家) × 安田和弘 (写真家・写真研究者)

- 10月13日(木) 18:00~19:00 髙橋恭司 × 川内倫子 (写真家)

- 10月15日(土) 17:00~18:00 髙橋恭司 × 寺本健一 (建築家)

また、本展にあわせて、写真集「Ghost」を出版いたします。

写真家:髙橋恭司 AD:Christophe Brunnquell (元『Purple』アートディレクター)

Text:伊藤俊治 (美術史家・東京藝術大学名誉教授) 企画&プロデュース:⼩林健 (KKAO株式会社)

編集:⼤城壮平 出版元:POST-FAKE 限定500部 (内プリント付き特装版 40部)

[お知らせ]

会場<book obscura>で同時開催を予定しておりました、出版記念展「Ghost」は中止となりました。

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

元祖日の丸軒復活

33年に渡り世田谷区新代田にて営業し、2018年に惜しまれつつ閉店した伝説の“中級ユーラシア料理店 元祖日の丸軒”。高橋恭司展オープニングレセプションにて一夜限りのリヴァイヴァル。店主ペペアンドレ氏が来場し、珠玉の料理で皆様を饗応します。

◯オープニングレセプション|2022年9⽉16⽇(金)17:30 - 20:30 (予約不要)

展覧会概要

90年代から国内外のファッション・カルチャー誌で広く活動した髙橋恭司。髙橋が撮影したファッションアイコンやセレブリティ、ミュージシャンたちの写真は『CUTiE』『Purple』『H』『ESQUIRE』など数多くの誌⾯を飾ってきた。インターネット黎明期であった90年代、⽂化の担い⼿は主にTV、雑誌、広告であり、中でも雑誌の影響⼒は特に⼤きなものであったと⾔えよう。経済的にはバブル崩壊に始まりITバブル前夜までの10年に当たる90年代の⽇本を駆け抜けた⾳楽やファッションなどのユースカルチャーは、主として雑誌をプラットフォームに感覚を共有し、写真は視覚的な訴求⼒によってテキスト以上に⼤きな役割を担った。写真が、⾳楽や映画界、デザイン界のスターダムの様⼦をリアルに伝え、⼈々はそれを⽬にしてはますます熱狂した。写真はイラストレーションやグラフィックなどの近縁分野と共存しつつも、リアリティの媒介という⼈々の要求に写真は応えていた。今なら、YouTubeやSNSでもっと⼿軽に親密さや臨場感は味わえる。しかし、ラジオから流れる最新の⾳楽をカセットテープで録⾳するために四苦⼋苦し、好きなアーティストの⾃分だけのスクラップを作ったりなど、情報の取得と記録の⼿段が限られていた当時にあっては、今にも誌⾯の向こうへ⼿が届きそうなリアリティを備えた写真は、読者の欲望を満たし、共感を促す最たるものであったはずだ。髙橋は、雑誌や広告が強い影響⼒を持った時流に乗って商業的なデビューを果たし、まさに時代をリードする写真家の⼀⼈として認知されていった。90年代に10~20代を過ごした世代ならば、その名は知らずとも髙橋の写真を⼀度は⽬にしていたはずだ。それは必ず、と⾔い切ってもよい。カメラの前のモデルや被写体の衒いのない姿を真っ直ぐに捉えつつ、しかし、どこか不穏で儚げな⼀瞬の表情・情景を⾒逃さない。髙橋の写真には、それゆえのリアリティがあった。

なかでも、髙橋の⾵景描写に表れているものは、70年代にカラー写真の芸術性を知らしめた〈ニュー・カラー〉や〈ニュー・トポグラフフィックス〉のムーブメントの余波という⾒⽅もできるだろう。つまり、カラー写真の芸術性を世に知らしめたムーブメントの波が10年越しに⽇本に届いたひとつの現れとして⾒るということだ。それは、⽇本写真史において未だ検証が⾜りていないコンテクストでもあろう。商業写真の華々しさの渦中に居ながらにして、髙橋は90年代の終わりと共に、徐々に第⼀線から⾝を引き、より内省的な写真作品の制作へと没⼊していった。髙橋と前後するようにして90年代後期からは、俗に〈ガーリー・フォト〉と呼ばれたブームがあり、また00年代を通してデジタル写真を⽤いた作家たちが主流となっていく。そうした同時代、後続の作家たちが⽇常的に⽬にし、少なからず影響を受けていたはずの広告・雑誌の中には、必ず髙橋が撮った写真があったはずだ。しかし、⽇本写真史は広告・雑誌が美術表現としての写真に及ぼしてきた影響への正しい評価を⻑らく留保してきたと⾔わざるを得ない。ファッション誌から現代美術界のスターダムへと上り詰めたティルマンスのような海外作家が⽇本でも⾼く評価されているゆえに、⽇本においても同様の可能性について再検証の⽬を向ける余地が多く残されているように思われる。

広告や雑誌の中から次第に影を潜めていった髙橋は(時折商業写真も引き受けながら)、00年代の終わり頃になって眠りから醒めたように写真集の発刊を⽴て続けに⾏い、本格的な活動を再開している。だが、ここで髙橋が商業写真からファイン・アート的な写真表現へと活動の重⼼を突如移したと⾒做すのは早計である。というのも、髙橋の写真に対する姿勢や考え⽅に、なんら変調があったわけではないからだ。90年代という時代が追い求めるものと髙橋の写真に現れているものの肌が合い、活動の場として広告・雑誌が適したに過ぎない。今や戦場の情報ですらリアルタイムで⼿に⼊るようになり、それまで紙媒体が担ってきた広告の多くの割合がスマートフォンで⾒る動画やSNSに移っている。今は、エンターテイメントと悲しいニュースのトピックがいつでもどこでも掌の上をスルスルと流れてゆくし、写真はそこに添えられるにすぎなくなってしまった。そういう時代なのだ。髙橋はデビュー以来現在に⾄るまで商業的な仕事も、本の出版にしても、それ以外でも、いつでも⾃由に撮り続けてきたのであり、最近では毎⽇のInstagramへのポストでさえ楽しんでいるようだ。ここ10年の写真を取り巻く社会的な状況変化に呼応するようにして再び⼈の⽬に触れられる場所へ浮上してきたが、髙橋の眼差し⾃体は今も昔も、なんら変わっていない。

本展では、髙橋恭司の30年にわたる写真の過去と今を⼀続きの線上に並べることを⽬的としている。展⽰される写真は、〈ニュー・カラー〉の影響を特に⾊濃く感じさせる90年代初頭の作品、Derek JarmanのProspect Cotageを撮影した作品、都市の空隙と陰影を静かに切り取った「Gauge」シリーズなど、作家⾃らが焼いたヴィンテージプリントを核としつつ、あまり広くは知られていないインスタントフィルムの作品や、近年集中して取り組んでいる花の写真なども含む。ヴィンテージプリントについてだが、オリジナルのフィルムの決して少なくない数が髙橋⾃らの⼿で焼却されている。髙橋がなぜフィルムを焼却したのか、それを問い直す⽬的は本展にはない。ただ、フィルムカメラによる写真は、撮影の後に、暗室での現像および引き伸ばしなどの⼯程を経るのであり、髙橋はそれら全ての⼯程を⾃ら⾏うのだから、当然その最終成果である紙焼きのプリントには、髙橋が30年前にそこに置き去りにしてきた過去なり彼の魂なりが宿っているに違いない。フィルムを焼き捨てるということは、少なくともその再現性を作家⾃ら拒絶したことを意味するのであり、それは何か決定的な意味のあったことなのだと受け⽌めざるを得ない。「それは=かつて=あった」とロラン・バルトが『明るい部屋』で述べたように、たしかに写真は、過去にカメラの前にあった現実の痕跡である。髙橋はその「かつて=あった」過去を、フィルムとプリントに分かち、その後、⼀⽅を焼き捨て、⼀⽅は偶然(破棄するはずが期せず残されていた)にも残された。その両者を跨いで保存されていたはずの過去とは、いつでも呼び寄せることのできる時間の亡霊のようなものだ。写真を⾒るということは、写真の中に停滞している作家と被写体の過去の時間を、私たちが観測することによって現在という時間に降霊させることに等しい。『明るい部屋』の後半で、ベツレヘムへ通じる曲がりくねった道を写したオーギュスト・サルツマンの写真を⾒たバルトは<私の現在時と、イエスの時間と、写真の時間、それがいずれも≪現実≫の審級に属するものとして⽰されている…*>と書いている。写真に、複数の時間が内在する。さらにバルトは、この、写真が⾝の内に押しとどめている過去とは、今に繋がらない過去(不定過去)の死の凝集であり、それを「圧縮された時間」とも評した*のだ。この亡霊のような圧縮された過去の時間を、今⼀度現在に呼び醒ます媒介を写真だと仮称するとして、ならば、今の髙橋の写真、それが花の⼀体何を写そうというのか、そして、過去の髙橋の写真、それが今なおこうも胸に迫るのはなぜか。ひとつの応えとして、髙橋が撮り続けることで都度写真の中に残してきた精神=Geistが、⽣々しくそこに実存しているからだ、と私は⾔いたい。

*参考⽂献:ロラン・バルト『明るい部屋』花輪光訳、みすず書房、pp.109-120

⼩林 健 ( KKAO株式会社 )

髙橋恭司 ( TAKAHASHI Kyoji )

1960年⽣まれ。栃⽊県益⼦町出⾝。

主な展覧会

「Le Mois de la Photo à Montreal 1995」(グループ展・1995年・モントリオール)

「ニュー・ジャパニーズ・フォトグラフィ1995ʼs 無意識の共鳴」(グループ展・1996年・横浜市⺠ギャラリー)

「Elysian Fields」(グループ展・2000年・Centre Pompidou)

「コモンスケープ/今⽇の写真における、⽇常へのまなざし」(グループ展・2004年・宮城県美術館)

「夜の深み」(個展・2016年・nap gallery)

「いま、ここにいる」(グループ展・2020年・東京都写真美術館)

「WOrldʼs End 写真はいつも世界の終わりを続ける」(個展・2019年・nap gallery)

「Butterfly Effect」(個展・2021年・Gallery Trax)

「写真とファッション」(グループ展・2020年・東京都写真美術館)

「ろくでなし- ⽯ころ」(個展・2022年・Gallery Trax) 他多数

主な作品集

『The Mad Bloom of Life』(1994年・⽤美社/1999年・光琳社)

『Takahashi Kyoji』(1996年・光琳社)

『Life goes on』(1997年・光琳社)

『SHIBUYA』(2016年・BANG! BOOKS. text:伊藤俊治)

『WOrldʼs End 写真はいつも世界の終わりを続ける』(2019年・Blue Sheep)

『Midnight Call』(2021年・TISSUE PAPERS)

『Lost Time』(2022年・POST-FAKE) など

協賛:Eiketsu Baba、G Foundation、ジョイテック株式会社、富⼠フイルム株式会社、My Museum Club

協力:元祖日の丸軒、竹廣倫、松本綾子(Nap Gallery)、宮下和秀(MUG)、安田和弘、山口恵史

企画協⼒:LOKO GALLERY

主催:KKAO株式会社